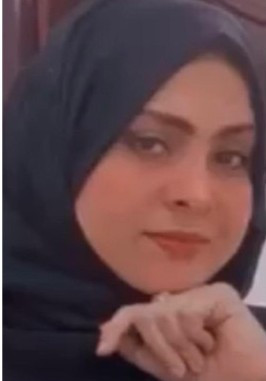

سعيدة بنت أحمد البرعمية

ناولني أوراقي كاملة، لا تخفي منها عنّي شيئا، أتذكرها جيدا، تباينت فيها المُفردات والخربشات مابين عربي ومُعرَّب، عامي وفصيح، وتبارى فيها الأساليب بين السهل والمبتذل، الركيك والرصين، أحببتها جميعاً رغم الاختلاف، وقد يكون اختلافها ما جعلني متمسكة بها.

ناولني الورقة السابعة التي كتبت فيها مقالا في مناسبة كهذه في عام المرض الماضي، خطّته حروف الألم بنفس متقطع وحبر جافّ، تحت رحمة الله وغطرسة زجاجات وأنابيب الأكسجين، ليصل من خلال منبر الرؤية إلى أمّي، تلك الورقة لم تكن كغيرها من الأوراق، كنت أخطُّ حروفها في غياب أنفاسي الحقيقية، كان الاحتمال كبيرا أنها آخر ما يمكن أن أقوله لأمي، لم تكن ورقة عابرة؛ بل كانت بمثابة أنفاسي الأخيرة، ورسالة شوق بثّها الحنين من تلك الغرفة عديمة النوافذ، كثيرة الرنين والأجراس، ولكن شاءت الأقدار أن أكسب المعركة وأكتب إليها مرة أخرى في المناسبة ذاتها وعبر نفس المنبر.

لم تكن تلك الرسالة تحمل من الجمال واللغة والبلاغة والصور الشعرية بالقدر الذي وصف به المتنبي زائرته؛ لكنها بثت مشاعرا اختزلت العمر والأيام، شعرتُ حينها أنها ربما آخر لحظاتي مع الكلمة، فلتكن لأمّي.

أكتبُ لها اليوم بحبر آخر مُختلف، بعيدا عن مشاعر المرض والضعف، سأبوح لها بأنَّ العمر لها بمراحله جميعها، وأُخبرها بأنَّ اللغة بكل حروفها ومخارجها تعتذر لها، وأن لها الفؤاد بما حوى، ولها "أنا" بما أخذت مني الأيام وما أبقت، لها اعتذاري واعتذار ما أوقعته الحياة والأيام بقلبها العظيم، لها أسف معاجم اللغة وكتب البلاغة والبديع والبيان في ُمجمل الحال عن التقصير تجاهها، لها تسجد الأيام واللغات خجلا وتذللا وتبجيلا.

قال الشاعر والأديب المصري إبراهيم المازني: "لا أعرف الأمهات كيف يكنّ؛ لكنّي أعرف أمّي كيف كانت".

كان من أجمل ما قرأت وأنا في المرحلة الإبتدائية من دراستي، النص الذي يتحدث فيه المازني عن والدته كان هذا النص ضمن منهاج اللغة العربية، أعجبني وصف المازني لتضحية أمه من أجله، ووقوفها إلى جانبه كأب وأم في الوقت ذاته، وكيف رفضت اقتراح بعض الأهل لها أن تكتفي بتعليمه في المرحلة الإبتدائية وجعله يخوض مجال العمل بسبب حالة الأسرة من الفقر والعوز؛ لكنها أبت وفضلّت أن يكمل تعليمه رغم كل شيء.

يقول المازني: "مات أبي وكنت في التاسعة من عمري وكنت أكبر من أخي، فصارت أمي تعاملني على أنني ربّ الأسرة، وسيّد البيت وتعودني احترام النفس والتزام ما يقتضيه مقامي في البيت، وتستوجبه زعامتي الأسرة، وتنبهني إلى مسؤوليتي وإلى التبعات التي يحملها رجل مثلي، وكانت حاذقة كيّسة في سلوكها فلا نهر ولا زجر ولا أوامر ثقيلة ولا نواهي بغيضة ولا شطط أو إسراف ولا تقصير أو تفريط، ولا إشعار بأنَّ لحريتي حدود ضيقة غير معقولة، أو محتملة وإن كانت الرقابة على هذا دقيقة وافية، ومن حنانها العجيب، أنها كانت إذا مرضت ووصف لي الطبيب الدواء لا تدعني أجرع منه إلا بعد أن تجرع هي منه.

كثيرا ما كنت أقول لها: "يا أمي كفّي عن هذا فتقول: يا بني إنه قلب الأم فأقول: ولكنه عمل لا نفع منه، فتقول: نعم ولكن ليطمئن قلبي، تلك هي أمي أو تلك هي بعض خطوط الصورة. وإني لجليد في العادة ولكن موتها هدّني؛ فقد كانت لي أما وأبا وأختا وصديقا، ولو أبي كان حيا لكان من الأرجح ألا أطيق معايشته، لا لنقمة مني عليه؛ بل لأني لا أحتمل أن يكون لبيتي سيّد غيري وأحسب ذلك، لأنَّ أمي ربتني على الاستقلال وعلمتني أن أكون حرا. ولكني كنت أخضع لها وأذعن لإرادتها ولا أنبو في يدها ولا أبغي سوى رضاها. وكان يسرني أن تثور بي وتلعنني، ثم تعفو عني وتدعو لي، وقد كنت أعيش لها كما عاشت لي ولأخي فالآن لا أدري لمن أعيش بعدها".

ظلّت كلمات المازني تلازمني عندما أجلس مع أمي أو أتذكّر مواقفها العظيمة معي ومع إخوتي، تذكرني بها نفس المواقف أو بعضها التي تحدّث عنها المازني وأجد نفسي معه فيها، بصورة أو بأخرى، لذا لن أجتهد أن أكتب لها من الكلام المنمّق ولا ترجمة المشاعر؛ بل أهديها ما قاله المازني عن أمه؛ فإنّي أيضا مثله، أعرف أمّي كيف كانت.