أ.د/ يوسف حطّيني – أديب وناقد فلسطيني بجامعة الإمارات

تنبع قصّتي مع القصيدة القصيرة جداً من تجربة شعرية ما زلت أعيش لذّة كتابتها، بعد أن أثّرت بي مجموعة من المقطّعات، والمجتزءات، والأبيات المفردة التي يتغنّى بها الشعر العربي أمثلةً لوحدة البيت، حيث تقفز إلى ساحة الذاكرة أيضاً مقطعات ناصعة البيان والدلالة، شكّلت وعيي الإبداعي والنقدي، كتبها قدماء ومحدثون من مثل امرئ القيس والخنساء والحطيئة والفرزدق وعمر بن أبي ربيعة ووضاح اليمن وابن الرومي وابن خفاجة وأحمد شوقي والسياب والرصافي والأخطل ودرويش.. إلخ (وتمكن مراجعة مقدمة كتابي في سردية القصيدة الحكائية ـ محمود درويش نموذجاً، الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2010) للاطلاع على بعض النماذج.

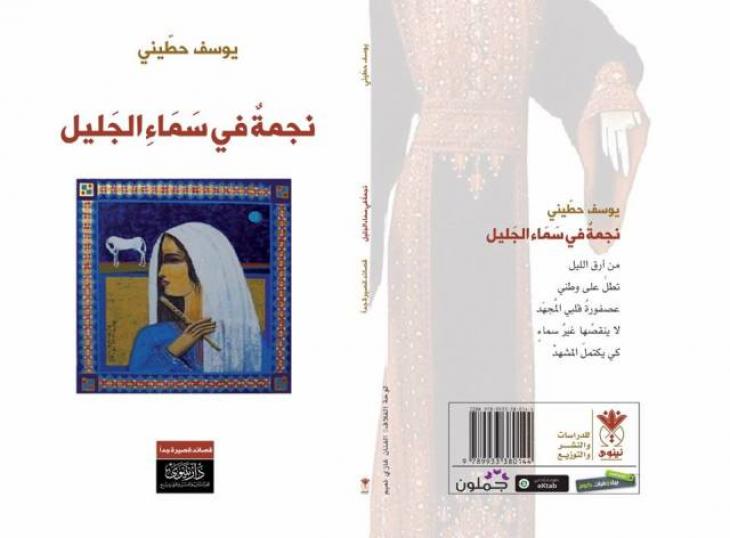

أورد هذه المقدمة السريعة قبل أن يقول أحد المعترضين على القصيدة القصيرة جداً "إنّها نتاج تغريب"، فهي تستند إلى هوية تراثية وحديثة في آن، ويقتصر جهدي هنا على الإخلاص لها؛ فقد غامرت مؤخراً بنشر مجموعتين من القصائد القصيرة جداً عن دار نينوى في دمشق، حملتا العنوانين التاليين (بنفسجة في سحابة) و(نجمة في سماء الجليل)، ولم يكن يدور بخلدي عندما بدأت بكتابة أولاها أن تبلغ مئتي قصيدة. وحين حاولت أن أنظر إليها بعين الباحث (والأمر هنا مجرد توصيف) رأيت أنها تشتمل على مجموعة من من الخصائص المشتركة التي ربّما تشكّل، إذا رافقها وعي بكتابتها، إضافة ما إلى الشعر العربي. أقول هذا لأنني، في حدود ما أعلم، لم يتم استخدام مصطلح القصيدة القصيرة جداً، ولم يتم التنظير لها، ولم يتم صدور مجموعات كاملة تحت هذا الانتماء الفني.

* * * * *

1 ـ لا بدّ من التأكيد أولاً أنّ الإيقاع الشعري أهم شروط الانتماء إلى القصيدة القصيرة جداً؛ وهذا الشرط (الذي يقابل الحكائية في القصة القصيرة جداً) شرط أساسي لازم، ولكنه غير كاف، بمعنى أن توفره لا يضمن نجاح النص، وعدم توفرّه في النص يُخرجه من دائرة الشعر برمّتها. والإيقاع الشعري ما ارتضاه العرب لأنفسهم من ضوابط بدءاً ببحور الشعر العربي، وانتهاءً بكل ما يبنى عليها من تطوير وتهذيب، من مثل الموشّح وقصيدة التفعيلة التي اعتمدت تكرار التفعيلة الواحدة، مستندة في ذلك التكرار إلى البحور الشعرية التي تقوم على تكرار التفعيلة (المتقارب/ المتدارك/ الكامل/ الرجز/ الهزج/ الرمل).

ومنطلقاً من أنّ "الإيقاع الشعري"، هو البصمة الوراثية التي تحدد الانتماء للشعر، عملتُ على عدم الخروج على ذلك النظام، والتزمت البحر أو التفعيلة، محاولاً الإخلاص لوحدة الموضوع الذي يتطلبه هذا النوع من الكتابة، كما في هذا النص الذي يحاول أن يفيد من التشكيل الإيقاعي العروضي لتحقيق دلالة النص، عبر العدول عن (فعولن)/ الوزن إلى (فعول)ٌ/ الصفة المشبهة التي تدلّ على لزوم صفة الفاعلية ودوامها:

تَلُوذِينَ بالهَـجْرِ مَجْنُـونَتِي/

وَتبْغِينَ وَقْفَ تَوَالِي الفُصُولْ//

تَقُولِينَ: لا خفقـةٌ فِي الحَشَا/

فَلا تَنْتَظِرْ مِنْ سَمَائِي الهُطُولْ//

تَظُنّينَ جَهْلاً بأنَّ النّــَوَى/

سَيذرو الربيعَ ويُظْمي الحُقُولْ//

سَأسقي بِشِعْرِي جفاف المنَى/

وَقَلْبِيْ شَهِيدٌ عَلَى مَا أقُـولْ//

وَلَسْتُ قَـؤولاً وَلكنَّنِــي/

فَعُولٌ فَعُولٌ فَعُولٌ فعولْ//

وإذا كان الشعر الكلاسيكي يصنع غنائيته من خلال نظام التقفية والموسيقى الداخلية والتناظر الأسلوبي وغير ذلك، فإنّ شعر التفعيلة يعتمد على أنظمة بديلة أبرزها التقفية الداخلية وتناوب القوافي، وقد حاولت الإفادة من ذلك في أكثر من نص شعري قصير جداً، وهذا النص مجرد مثال:

بَاحِثاً عَنْ غَزَالٍ

تَنَزَّلَ بين البُحَيْرَةِ والقُدْسِ

يَا لَهْفَ قَلْبِي عَلَيهْ

قُلْتُ: هَذَا اللّسَانَ المُوَشّى بِصَمِتِ المنافي

يُحَاذِرُ أنْ يَفْضَحَ السِّرَّ بِيْنَ يَدَيهْ

غَادَرَتْ أَضْلُعِي صَمْتَهَا

وَأَشارَتْ إِلَيهْ

2ـ ويبدو التكثيف ضرورة من ضرورات القصيدة القصيرة جداً، بل إنه ناتج من نتائج تمحورها حول فكرة واحدة، وبشكل مركّز. وربما من المبكّر أن يتورّط المرء بوضع حدود مساحية لهذا النوع من الكتابة، غير أن تجربتي الشخصية أنتجت نصوصاً بلغت بضغة عشر سطراً، ونصوصاً قصيرة غاية القصر من مثل النص التالي:

"حينَ ترسلُ صمتك

عبر المدى

لن يجيبَ...

الصدى"

3ـ وفي يقيني أنّ القصيدة القصيرة جداً تتطلب وحدة موضوعية صغرى، يدور النص حولها، ولا يتفرع نحو موضوعات جزئية، حتى وإن كانت تندمج داخل إطار الوحدة العضوية للنص، فهذا النوع من الكتابة الإبداعية لا يحتمل التطويل ولا التفاصيل، وقد التزمت ما أمكنني ذلك بهذه الوحدة، ويمكن أن أعطي نموذجاً يصوّر شوق المنفي الغريب إلى وطنه، حيث لا سماء تمكّن قلبه المتعب من الطيران نحوه:

من أرقِ الليلِ

تطلُّ على وطني

عصفورةُ قلبي المُجهَدْ

لا ينقصُها غيرُ سماءٍ

كي يكتملَ المشهدْ

4ـ وتأسيساً على الوحدة المضوعية؛ فإنني أفترض أن تحقيق مثل هذه الوحدة يتطلّب بناء النص هرمياً، وسهمياً: هرمياً يقود إلى الوحدة، وسهمياً يقود إلى التكثيف، ومثل هذا البناء يستنفر أفق الانتظار لدى القارئ قبل الوصول إلى الذروة، سواء أتمَّ عن طريق السرد الحكائي، أم الصورة، أم الإيقاع التركيبي، أم أية وسيلة أخرى. إنه خلقُ حالة من الاستقرار الذي يتم تعزيزه قبل تعزيز نقيضه في نهاية النص؛ لإحداث الأثر الذي يسعى النصّ إلى ترسيخه. وقد سعت النصوص لتحقيق هذا البناء الهرمي من خلال اعتماد بعضها على السردية الحكائية، واعتماد بعضها الآخر على إيقاع اللغة، أو تقنية الحلم والكابوس ... إلخ.

قصيدة "خيبة" تحكي عن عاشق يتوهم أنه رأى حبيبته في المقهى، ويؤثث فضاء المقهى بما يوهم القارئ الذي لا يكتشف وهم العاشق إلا في نهاية النص، اعتماداً على تطور الحكاية نفسها. ولم يكن من الممكن أن تتفرع الحكاية إلى ذكرياتهما في المقهى؛ لأن ذلك يحرم البناء من اتجاهه السهمي ويفقده االتكثيف، تقول القصيدة:

دخلتُ، كما صرتُ أدخلُ كل مساءٍ،

إلى دفءِ مقهىً صغيرٍ

يفتّح قلبي على صبوةٍ خالدهْ

وكانتْ هناك تلوّحُ لي

والبنفسجُ يملأ طلّتَها الواعدهْ

ركضتُ إليها كما يركضُ البرقُ للنّهرِ

في ليلةٍ راعدهْ

طلبتُ لها قهوةً

ولنفسي عصيراً

وأشعلتُ بعضَ البخورِ على المائدهْ

وحينَ انتبهتُ ضحكتُ على خيبتي

فشربتُ عصيري على عجَلٍ

ثم عدتُ

لأشربَ قهوتَها الباردهْ

5ـ غير أنّ البناء الهرمي الذي يعتمد على الوحدة والتكثيف سيبقى أثره في القارئ غير فعّال إذا افتقر ذلك البناء إلى تتويج يُحدث النهاية الصادمة، أو المفارقة، أو تفريغ الذروة، أو لحظة التنوير. وبكلمات أخرى فإنّ النص الشعري القصير جداً يحتاج إلى "حسن الخاتمة" التي يطمئن إليها القارئ؛ إذ يستقرّ الذهن عندها، ويتعطّل الإحساس بالتشويق، ولا يقول أفق انتظار القارئ: هل من مزيد؟

وبهذا المعنى فإنّ الموقف الأخير في النص (أو الصورة الأخيرة، أو التركيب الأخير، أو حتى الكلمة الأخيرة)، يعوّل عليه كثيراً في قلب الحالة الشعورية للقارئ، عبر لحظة تنوير تعدّ في حدّ ذاتها رافعاً جيداً من روافع القصيدة القصيرة جداً، ويتخذ بناؤها أشكالاً متعددة، كالتناقض بين حالتين تجسدهما شخصية ما، وقد حاولت تجريب ذلك في قصيدة تقول كلماتها:

هذا الذي يبيع أقفاصَ الطيورِ

في المدينة الغبيّهْ

أعرفُهُ..

وأعرف المناورهْ

رأيته بالأمس في مظاهرهْ

يهتف للحريّهْ!!

* * * * *

وربما كان من نافل القول أن يشار إلى إمكانية استثمار روافع اللغة الشعرية التي تشكّل مناطق مشتركة مع الأدب عموماً، من مثل الاعتماد على الصورة، واستثمار الألوان والرموز والإحالات التناصية، لحصد دلالاتها الناجزة. وكان من الممكن لولا خشية الإطالة أن نمثّل لاستخدام الرمز والصورة واللون والإفادة من التجربة الصوفية الثرية، لذلك أكتفي بإعطاء نموذج واحد يتم فيه استثمار الصورة الشعرية:

تجلّدْ قليلاً، وإن أمعنتْ في الرّحيلِ

ورُشَّ حديقتَكَ الذابلهْ

بعطر الأرقْ

فما الفجرُ إلا رحيلُ النّدى

عن جفونِ الغَسَقْ

* * * * *

وبعد؛ فإنّ ما قدمته في السطور السابقة ليست قراءة في تجربة ذاتية، بل هو محاولة مبكرة للتنظير للقصيدة القصيرة جداً؛ حيث لم يكن من الممكن الاعتماد على مجموعات أخرى صدرت تحت هذه الهوية الفنية، بسبب عدم وجود تلك المجموعات (في حدود علمي واطلاعي). ويبقى ما قدّمته محتملاً للأخذ والرد والحذف والإضافة، فهو جهد بشري يؤمن صاحبه إيماناً عميقاً بأنّ الزبد يذهب جفاء "وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"؛ ذلك أن الزمن كفيل بغربلة الجيد والرديء دون أن يجامل أحداً؛ آملاً أن تكون هذه التجربة الإبداعية مثيرة؛ لأنها تعتمد على أفق معرفي جمالي، يسعى إلى تجديد التراث الإبداعي بالاستناد إليه؛ حتى لا يكون ما تمّ إنجازه قفزةً في الفراغ.